PTA研修委員会主催の給食試食会を行いました。14人の保護者の方に参加していただきました。

学校栄養職員から三間の学校給食や献立について説明があり、今日の献立〔じゃこカツ、ゆず酢和え、沢煮椀、ごはん、牛乳〕を試食していただきました。

その横の廊下を、子どもたちが食缶の運搬をし、教室で配膳して、今日もおいしく給食をただきました。

三間の給食は三間米を使っているそうです。10月下旬ころからは新米になっているとのこと。どうりで、ごはん進むはずです。

5年生が、家庭科で調理実習をしていました。前回は、米を炊いていましたが、今日はみそ汁を作っていました。

包丁を使って上手にネギや大根を切っていました。

だしは、煮干しから取ります。沸騰して、だしのいい香りがしてきたので、大根を入れました。

火加減もしっかりと見ていました。

みそを溶いて準備をします。・・・・・・このあと、油揚げとネギとみそを入れて・・・・・・きっとおいしいみそ汁が完成したことでしょう。

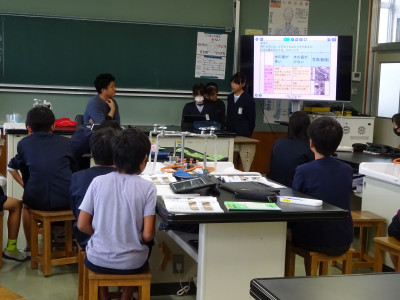

3年生国語科の研究授業を行いました。

3年生の国語科「例の書かれ方に気を付けて読み、それを生かして書く」という単元では、教材文「すがたをかえる大豆」を読んで説明文の書き方を探り、例の書き方の工夫を生かして「食べ物のひみつを教えます」という説明的な文章を書くという流れで学習していきます。

子どもたちは先生の指示を聞いて、文の並べ替えを行って、段落のつながりや組み立てを確かめました。

また、どんな順序で書かれているのかを考えたり、自分の考えを友達に伝えたりしながら、筆者の説明の仕方の工夫について探っていきました。

筆者の説明の工夫に気付いた子どもたちは、次の学習活動として、食べ物のひみつを調べ、読む人に分かりやすいと思ってもらえるような文章を書いていく予定です。

11月20日の三間町連合音楽会に向けて、授業や放課後の練習が本格化してきました。

3・4年生は、合同音楽を行い、お互いの声を聴き合いながら美しいハーモニーになるよう取り組んでいました。

(写真は、22日と5日の練習の様子)

5・6年生はこれまで、合同授業や放課後にパート練習を行っていましたが、今日、初めて体育館での全体練習を行いました。

(写真は、授業中のパート練習と放課後の全体練習の様子)

合唱も合奏も、全体でそろえていくことの難しさや大変さを感じながらも、それぞれを担当し、お互いの音を聴き合いながら一つの曲をつくっていくことのすばらしさも感じてくれることでしょう。がんばれ!!

今週は、1年生の芋掘り(28日、ホームページ掲載済み)に始まり、5年生の双葉産業工場見学(30日)、2年生の町探検(31日)と、校外学習の機会がたくさんありました。また、5年生は外部講師をお招きしての防災学習も行いました。

30日(水)5年 社会科見学「自動車をつくる工業」

三間町には双葉産業(株)四国工場があります。工場では、シート生地の縫製やシートの樹脂部品をつくっているそうです。また、新しい機械が導入され、人手不足を補っていることなどを学習しました。

31日(木) 2年 生活科「町探検」

生活科の学習で、道の駅、畦地梅太郎記念館、福祉センター、給食センターなどを探検しました。それぞれの場所で詳しく説明していただいたり、質問に答えていただいたりして、自分たちが住んでいる三間にどんな施設があるのか、どんな仕事をしているのかを知ることができました。

1日(金) 5年総合的な学習の時間「防災学習」

総合危機管理課から講師をお招きして、防災について話していただきました。平成30年の豪雨災害については、当時の吉田や三間の被害の様子を地図や動画で見せていただき、子どもたちは驚きを隠せない様子でした。また、今後40年以内に90%程度の確率で発生するとされている南海トラフ地震のことや、宇和島市は県内最多の土砂災害指定箇所があることを知り、興味深く聞いていました。

このあと、11月下旬にはフィールドワークを行い、自分たちの命をどのように守っていくのかを考えていく予定です。

10月は、どの学年も校外学習や講師を招いての学習、交流活動や体験活動を行ってきました。11月も地域の「もの・人・こと」の学習を通して、豊かな学びを実現していきたいと思います。ご協力いただいた地域の皆さん、ありがとうございました。そして、11月もよろしくお願いいたします。

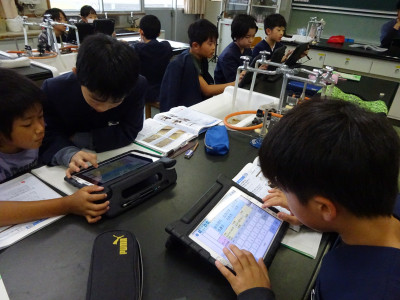

29日(火)、5年生が理科の時間に、流れる水のはたらきについて、実験の結果を整理し、発表していました。条件を変えながら実験したことをロイロノートを使って整理し、動画や静止画を活用しながら発表していました。

30日(水)、3年生が太陽の光と影の学習で、レンズを使って光を集める実験をしていました。太陽が出ているときしかできない実験です。全員が同じような方向を向いて、同じような姿勢で並んでいました。黒い画用紙から煙が上がるのを見て、驚きの声が上がったり、穴の開いた画用紙をうれしそうに見せてくれたりしました。

自分の目の前で起こる事象に驚いたり、不思議に思ったり。それが私たちの身の回りで起こる出来事とつながったり・・・。理科って面白いですよね。

校内研修を行いました。6年生国語科の授業研究で、教材文「やまなし」の世界を想像しながら読み、考えたことを伝え合うという授業でした。

子どもたちは、「5月と12月の場面に別のタイトルを付ける」ことを家庭学習として考えてきており、その理由をグループで発表し合いました。司会者は、友達の考えとの共通点や相違点に気を付けながら話合いを進め、班での話合いの内容をまとめて発表しました。

本時のねらいは、なぜ「やまなし」という題名を付けたのか、一人一人が自分の考えを持つことです。子どもたちは、先に行った話合い活動を基に自分の考えを書いてまとめ、発表しました。また、次の時間は、「やまなし」という題名になった理由をみんなと話し合ってみたいという振り返りをした子も多くいました。

班での話合いの様子、子どもたちの発言の一つ一つに、6年生の考えの深さを感じました。また、読む、話す、聞く、書く、どれをとっても、真剣に取り組む態度にも感心しました。あっという間の45分間でした。

3年生が総合的な学習の時間に、地域の老人クラブの方に来ていただき、ペタンクで交流しました。

ペタンクは、各チーム6球の持ち球(鉄球)を交互に投げていき、ビュット(目標となる球)により近く、よりたくさん近づけた方が勝ちになります。

子どもたちは事前にルールを調べたり実際に持ってみたりして、この日を楽しみにしていました。はじめにボールを投げるときのコツを教えていただき、早速ゲームに挑戦してみました。また、老人クラブの方の達人技に驚いたり、友達を応援したりしながら、一緒にペタンクを楽しみました。子どもたちにとって、家族以外の大人の人との交流は貴重な体験の一つになります。老人クラブの皆さん、ありがとうございました。

1年生は、三間認定こども園と幼小の関連を図り、卒園生としての交流を行っています。その一つとして、青年農業後継者の方々の協力を得ながら、例年5月にはさつま芋の苗を植え、10月に芋掘りを行ってます。

畑までは、子ども園の年長さんを気遣いながら、仲良く手をつないで歩いて行きました。

畑では長靴に履き替えて、一列に並んでいも掘りに取り掛かりました。たくさんのさつま芋を収穫することができ、子どもたちは大満足です。協力いただいた青年農業後継者の皆さん、ありがとうございました。

校区別人権・同和教育懇談会を行いました。授業参観と講演会の様子です。

1年 学活「ひろげようふわふわことば」

2年 道徳「きらきらみずき」

3年 学活「友達のいいところさがし」

4年 道徳「点字メニューにちょうせん」

5年松組道徳「ブランコ乗りとピエロ」

5年竹組道徳「なぜぼくをクラブ長に」

6年 総合「平和な世界を目指して」

2・3・4組 自立・生単「にじいろショップをひらこう」

ご参観いただいた保護者・家族の皆様、ありがとうございました。

講演会では、「子どもと人権」と題して、矢野美保先生にご講演いただきました。

絵本の読み聞かせを交え、子どもの権利条約や子ども基本法に示されている「子どもの権利」について、具体的に話していただきました。参加した5・6年生は、子どもの権利条約(40の権利)を見ながら真剣に考え、発表していました。

「子どもの権利」を守るためには、まずは知っておくことが大切であること、自分も友達も大切にすること、自分が嫌だと思ったことは信頼できる大人に相談することが大切です。また、参加していただいた保護者や地域の方に向けては、大人として、子どもと会話し子どもの話を聞くこと、子どもの意見を尊重すること、そして、子どもが自分で選べるように援助することなどのアドバイスをいただきました。

大人にとっても子どもたちにとっても、具体的でとても分かりやすいお話でした。矢野先生、本当にありがとうございました。

4年生から、「ぼくたちの歌を聞いてください。」と招待されたので、音楽室をのぞいてみました。

3・4年生は、連合音楽会で合唱「ビリーブ」を発表します。一人一人がしっかりと口を開いて、体全体を使って歌っていました。きれいな、心地よい声の響きでした。本番が楽しみになりました。

理科室では、3年生が実験をしていました。どうすれば、風車のものを持ち上げる力が強くなるのか。班で協力しながら条件を変えて、その様子を観察していました。

家庭科室では5年生が、時間を計ったり、火力の調整をしたりしながら、おいしいご飯を炊く方法を確かめていました。ガラス製の鍋でご飯を炊き、米の様子を観察したりにおいをかいだりしていました。

炊きあがったご飯は、みんなで少しずつ食べて、おいしく炊き上がったのかを確認したそうです。

この記事は、先週18日(金)、5年生の総合的な学習の時間での活動の様子です。

5年生は総合的な学習の時間で、「米づくり」について学習しています。子どもたちはこれまでに、三間米について調べたり、三間分校のご協力のもと田植えや稲刈りを体験したりしてきました。今回は、三間のことや年貢米を運んでいた街道の歴史について学び、実際に十本松峠を歩いてみることにしました。

当日は、「十本松峠の整備と復活の会」の方々と一緒に歩きながら、途中の「諸田仁右衛門の供養碑」や「一杯水跡」で説明を聞いたり、休憩したりしながら頂上まで登りました。また、頂上ではきれいな景色を眺めながら弁当を食べたり、木馬を楽しんだりしました。空は抜けるような青空、晴天。頂上からの眺めも最高だったようです。

山登りの経験がほとんどない子どもたちにとって、体力的にはしんどい体験ではありましたが、貴重な体験、学びとなりました。

今回の体験から、子どもたちはどんなことを学び、どんなことを考えたのか。学習のまとめが楽しみです。

子どもたちの活動のために、事前に草刈りや道の整備してくださった復活の会の皆様、配車にご協力いただいた保護者の皆様、そして、安全に配慮しながら計画・準備してくださった先生方、本当にありがとうございました。子どもたちの記憶に残る、貴重な体験になったことと思います。

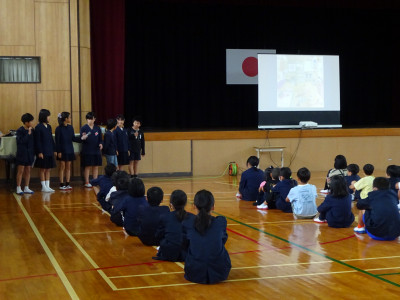

2校時、体育館で「読書集会」を行いました。

図書委員による「寿限無」の読み聞かせや図書館クイズを楽しみました。また、3人の代表児童による読書感想文の発表や賞状伝達も行いました。

2年生児童は、お姉ちゃんになった主人公とお兄ちゃんとしての僕を重ね合わせ、「お兄ちゃんを頑張りたい」と発表しました。

3年生児童は、ストローの発明や、プラスチックストローが海や地上の生き物の命を脅かしていることなどを知り、地球のために自分にできることをしていきたいと発表しました。

6年生児童は、本を読み進めながら改めて戦争や原爆の悲惨さを感じ、これからの平和学習に真剣に取り組んでいきたいと述べるとともに、相手のことを思った「優しいウソ」について考えたことなどを発表しました。

発表を聞きながら、本との出会いが子どもたちの考えや気持ち、そして成長に大きく関わってくることを感じました。

読書週間前の集会でしたが、子どもたちが読書や本に興味を持ち、豊かな読書活動につながってくれることを楽しみにしています。図書委員会の皆さん、短期間での準備・練習だっと思いますが、すてきな時間を作ってくれて、ありがとう。

2024年度小中学校へのアーティスト派遣助成事業を活用した「よんでんアンサンブルコンサート」が体育館で行われました。

「カノン」、「メヌエット」、「三滅の刃シリーズ」のほか、たくさんの曲を演奏していただき、子どもたちは美しい音色や楽器のハーモニーに聴き入っていました。また、フルート、ヴァイオリン、ハープの音の出るしくみを教えていただいたり、実際に小さいハープを触って音を出してみたり、「野に咲く花のように」や「校歌」の演奏に合わせて歌ったりと、楽しい音の時間を過ごすことができました。

よんでん文化振興財団及び演奏していただいたアーティストの方々、素敵な時間をありがとうございました。

5・6年生が放課後の音楽会練習、県陸上運動記録会への出場が決まっている選手は陸上練習に取り組んでいます。

音楽会練習組は、専らパート練習です。リズム、指使い、ばちさばき。どのパートも、担当の先生と一緒に、繰り返し練習していますが、苦戦の様子です。

陸上運動記録会組は、個人練習とリレーのバトン練習に取り組んでいました。

どちらも限られた時間の中で、一生懸命に取り組んでいます。

がんばれぇ!!